Raumakustische Gestaltungselemente

Thomas Wulfrank

Bei der akustischen Gestaltung eines Raumes steht dem Architekten und Akustiker eine ganze Reihe von Gestaltungselementen zur Verfügung. Diese Elemente sind:

- akustischer Reflektor

- akustisches Volumen

- akustisch gekoppelte Volumen

- akustische Öffnung

- Akustikschirm

- Akustik-Absorber

- Akustik-Diffusor

- akustisch transparente Oberfläche

Dieser Artikel beschreibt die ersten drei Elemente: akustischer Reflektor, akustisches Volumen und akustisch gekoppelte Volumen.

Akustischer Reflektor

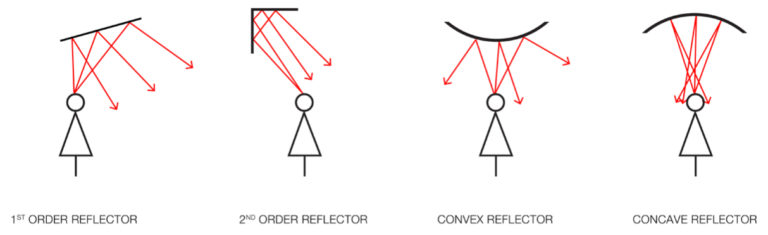

Ein akustischer Reflektor ist eine harte und glatte Oberfläche – oder eine Kombination davon -, die einfallenden Schall wie ein Spiegel zurückwirft. Akustische Reflektoren erzeugen spiegelnde akustische Reflexionen. Akustische Reflektoren können entweder separate, freistehende oder frei hängende Elemente sein (wie ein Baldachin über einem Orchester), oder sie können in die Architektur integriert werden, zum Beispiel als Teil von Wänden oder einer Decke. Akustische Reflektoren können jede Größe und Form haben, ob flach oder gekrümmt (konvex oder konkav), aber dies beeinflusst natürlich ihr akustisches Verhalten. Reflektierende Oberflächen tragen sowohl zu frühen Reflexionen (die ersten paar Rückpralle) als auch zum Nachhall (nach Dutzenden oder Hunderten von Rückprällen) bei.

Verschiedene Arten von akustischen Reflektoren.

Akustische Reflektoren über der Bühne (Sinfoniesaal, Nouveau Siecle, Lille).

Akustische Reflektoren über der Bühne (Sinfoniesaal, Nouveau Siecle, Lille).

Akustisches Volumen

Jedes geschlossene Volumen, das aus mehreren reflektierenden Oberflächen besteht – mit anderen Worten jeder architektonische Raum – reagiert auf Schall mit einem physikalischen Prozess, der als Nachhall bezeichnet wird. Der Nachhall entsteht dadurch, dass der Schall zig- oder hundertmal hintereinander an den reflektierenden Begrenzungen des Raums abprallt. Der Nachhall wird von Personen, die sich in einem akustischen Volumen – oder in dessen Nähe – aufhalten, als ein längeres Abklingen des Schalls wahrgenommen, nachdem die Schallquelle ausgeschaltet wurde. Das subjektive Kriterium, das mit dem Nachhall verbunden ist, wird als Nachhall bezeichnet. Die Größe und Form des akustischen Volumens sowie die verwendeten Materialien bestimmen, wie sich der Nachhall aufbaut, und bestimmen auch die Qualität des Nachhalls: wie lange er dauert (zeitliche Dimension), wie laut er ist (Amplitudendimension), welche Klangfarbe er hat (Frequenzdimension) und woher er kommt (räumliche Dimension).

Beispiel dafür, wie sich der Nachhall in einem akustischen Volumen aufbaut, wenn mehrere Reflexionen nacheinander an den Begrenzungen abprallen.

Akustisch gekoppelte Volumen

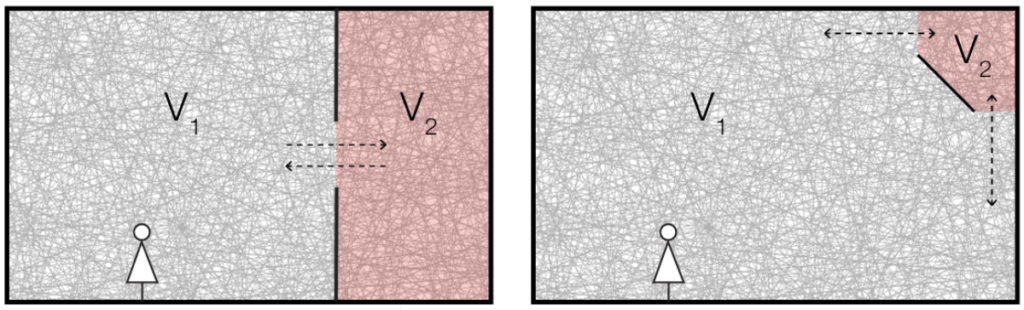

Zwei akustische Volumen können durch eine ausreichend große Öffnung miteinander verbunden („gekoppelt“) werden. Akustisch hat dies den Effekt, dass sich der Schall aus dem ersten Volumen (V1) durch die Öffnung(en) zwischen den Räumen in das zweite Volumen (V2) ausbreitet und umgekehrt. Darüber hinaus kehrt der Schall aus dem ersten Volumen, der sich in das zweite Volumen ausgebreitet hat und eine gewisse Zeit lang nachgewirkt hat, unter bestimmten Umständen in das erste Volumen zurück, was interessante akustische Möglichkeiten eröffnet.

Schematisches Prinzip der akustisch gekoppelten Volumen.

Schematisches Prinzip der akustisch gekoppelten Volumen.

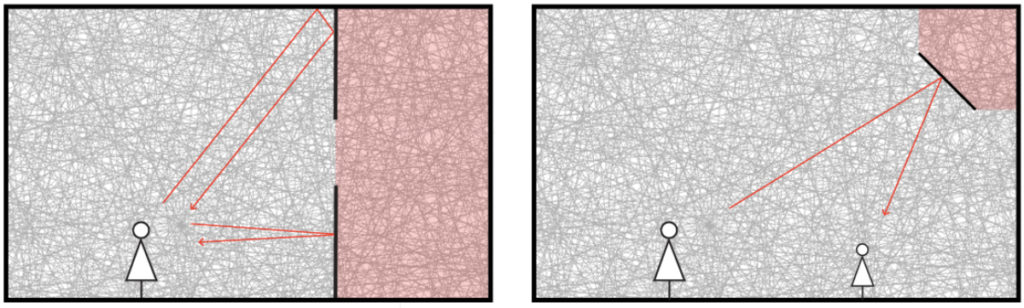

Die (Teil-)Oberflächen zwischen den beiden akustischen Volumina können genutzt werden, um nützliche frühe seitliche Reflexionen im ersten Volumen zu erzeugen.

Die (Teil-)Oberflächen zwischen den beiden akustischen Volumina können genutzt werden, um nützliche frühe seitliche Reflexionen im ersten Volumen zu erzeugen.

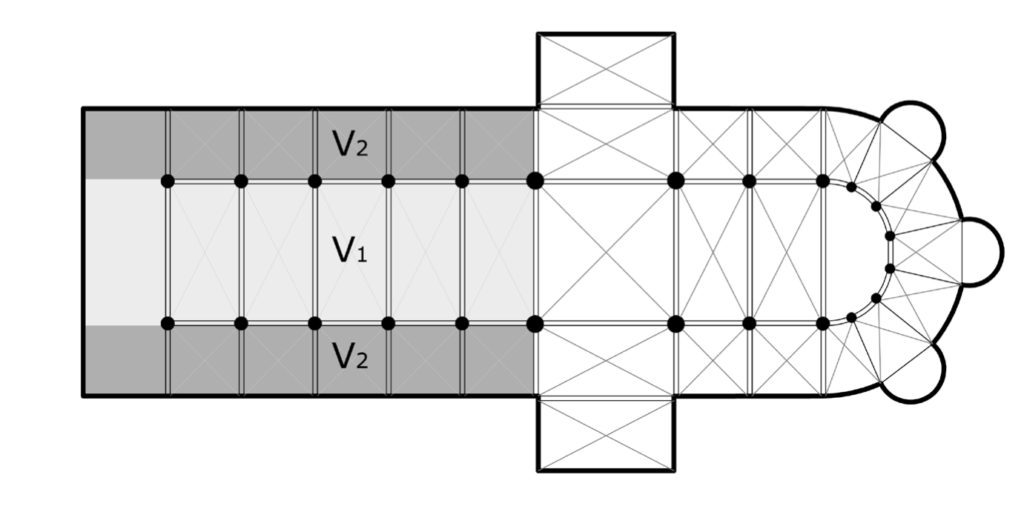

Es gibt verschiedene Arten der akustischen Kopplung, die von der Größe der Öffnung, den Volumina der gekoppelten Räume und der Menge der Schallabsorptionsmaterialien in jedem Raum abhängen. Wenn die Kopplungsöffnung klein ist oder im zweiten Raum viel Absorption vorhanden ist, „verschwindet“ der Schall aus dem ersten Raum in der Öffnung zum zweiten Raum und kommt nicht mehr zurück. Dies ist gleichbedeutend mit einer akustisch absorbierenden Öffnung. Ein Beispiel für diese Situation ist die Proszeniumsöffnung eines Theatersaals, die den Zuschauerraum mit dem Bühnenhaus (Fliegenturm) verbindet. Wenn die Kopplungsöffnung groß ist oder das zweite Volumen nur wenig absorbiert, addieren sich beide Volumen und bilden ein einziges großes akustisches Volumen. Ein Beispiel hierfür sind die Seitenschiffe von Kirchen, die durch Kolonnaden vom zentralen Hauptvolumen getrennt sind.

EBeispiel einer Kirche, bei der die Seitenschiffe (V2) akustisch vollständig mit dem Hauptschiff (V1) gekoppelt sind, so dass ein einziges kombiniertes akustisches Volumen entsteht.

EBeispiel einer Kirche, bei der die Seitenschiffe (V2) akustisch vollständig mit dem Hauptschiff (V1) gekoppelt sind, so dass ein einziges kombiniertes akustisches Volumen entsteht.

Ein spezieller Zwischenfall ist schließlich, wenn die Öffnung klein genug ist, um einen langen Nachhall im zweiten Raum zu erhalten, aber gleichzeitig groß genug, damit dieser Nachhall in den ersten Raum zurückkehrt. Ein typisches Beispiel ist ein Konzertsaal mit Hallkammern, wie der Konzertsaal des KKL Luzern.

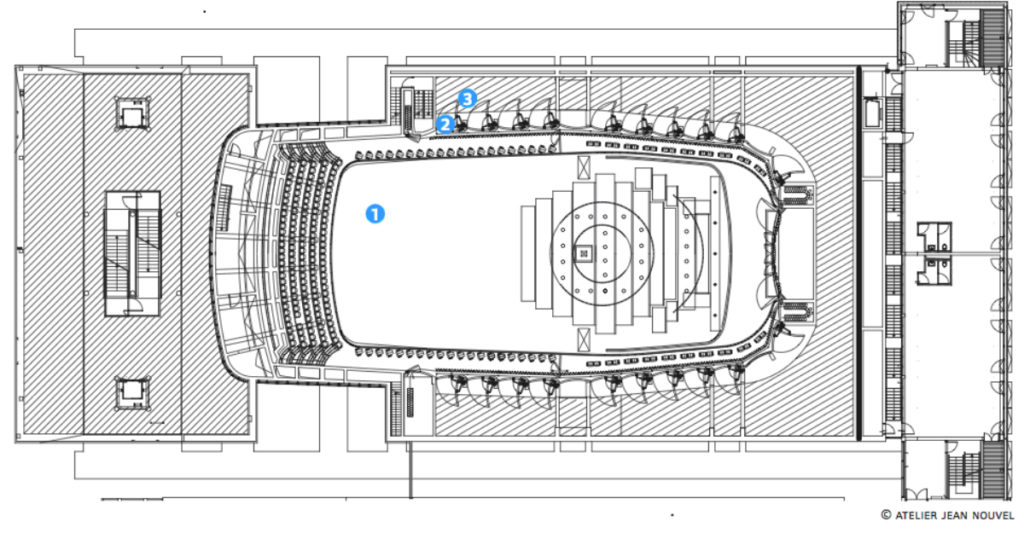

1. Akustisches Hauptvolumen des Konzertsaals, 2. die Türen der Hallräume, 3. die Hallräume, die mit dem Hauptvolumen gekoppelt werden können, um einen reicheren Nachhall zu erzielen.

1. Akustisches Hauptvolumen des Konzertsaals, 2. die Türen der Hallräume, 3. die Hallräume, die mit dem Hauptvolumen gekoppelt werden können, um einen reicheren Nachhall zu erzielen.

Beispiel für Nachhallkammern im Konzertsaal des KKL Luzern mit 1800 Plätzen.

Beispiel für Nachhallkammern im Konzertsaal des KKL Luzern mit 1800 Plätzen.

Akustische Kopplung ist ein komplexes Thema und sollte mit Hilfe eines spezialisierten Akustikers untersucht werden.